笔记丨认识食品安全,这些概念先划重点

保障食品安全是共识,但“食品安全是什么”则是多元解读。对此,我国《食品安全法》从科学认知出发,将其定义为“食品无毒、无害,符合应当有的营养要求,对人体健康不造成任何急性、亚急性或者慢性危害。”当持续发生的食品安全事件引发了公众对于食品安全的关注后,即便食品安全风险交流,尤其是不断加大力度的科普,也尚未能弥合公众和专家之间在食品安全方面的认知鸿沟。事实上,即便是对于食品安全相关的政策和法律制定者,正确认识食品安全,也是确保制度科学性的理性投入。

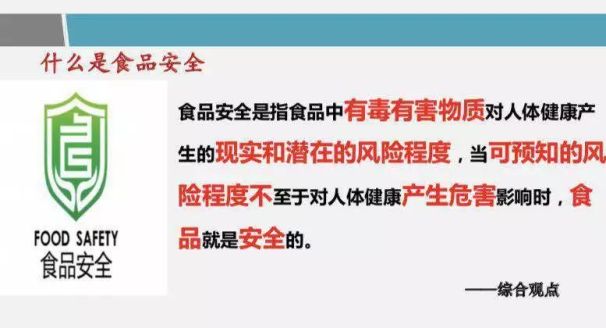

安全是一种可接受的风险

可接受的风险是外界因素损害我们利益(如健康、安全、工作、家庭、财富、环境等)的概率,实质是可能性大小。需要反复强调的是,风险作为概率事件,没有“零风险”这一客观实际。就食品安全而言,食品消费使得一些有毒有害物质通过食品这一载体而可能损害到我们的健康利益。所幸,即便摄入了有毒有害物质,也不必然有害健康,即健康风险不等于健康损害。一如毒理学之父––帕拉塞尔苏斯所说的,“万物皆毒,毒性视乎剂量而定”。质言之,当风险因素到达一定的量且经过一段时间的累积,则会形成健康风险。因此,如果预知的风险及其程度不至于对人体健康产生危害影响,食品依旧是安全的。

确认上述可接受程度,需要借助风险评估。作为一个科学过程,食品安全风险评估意在估计和判断人群暴露于食品中某种危害因素后造成的健康风险。形象来说,就是通过科学方法来解答来老百姓关心的食品安全问题,包括一是某种食物有没有毒,即明确该食品所含有的危害因素及其属性,出现危害的条件或途径有哪些,危害的程度有多大等;二是毒性有多大,此间通过剂量-反映关系评估来定性和/或定量评价危害因素及其引起的健康损害效应,这期间包括动物实验和体外实验,三是吃多少有毒,食品消费使得食用者置身于危害物质导致的风险环境中,一定食品消费量后,人体会受到影响;四是吃了会怎么样,这包括确定哪些人群易于受到影响,结果能为风险管理提供哪些选择措施等。

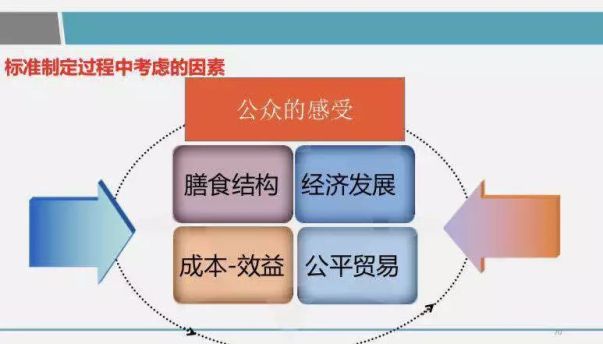

当基于科学判断管理已知风险时,如通过食品安全风险标准来禁止或者限量使用某一危害健康的物质,风险管理者同样需要考虑的是管理本身的成本和成效问题。

对于成本管理,在黄曲霉毒素这一致癌性物质的管理中,科学评估可确认控制这一物质的残留和摄入可减少肝癌患者,但我国的实践表明这一方面的控制对减少我国肝癌发病率的贡献非常低,相反,出台相关的限量标准后,会导致大量的谷物无法入市,进而带来没得吃、吃不饱的问题。因此,如何管理黄曲霉毒素的风险是一项综合选择。

对于成效,当国家的风险防控和生产经营者的危害管理成为预防食品安全问题的制度安排后,入市终产品的检测依旧是我国确保食品安全的重要依托,但单一的合格率无法全面反映食品安全的综合状况,事后的问题定位也难以满足食品安全的预防性要求。

对于这些既有的困境和挑战,国家对于食品安全的重视为食品安全社会共治的迎难而上提供了支持,尤其是中共中央、国务院《关于深化改革加强食品安全工作的意见》再次强调了食品安全监管工作中的重要原则,包括坚持安全第一、坚持问题导向、坚持预防为主、坚持依法监管;同时,食品安全监管也要坚持改革创新和共享共治。

食品安全具有全球协调性和国别差异性

不可否认,食品安全是国际协调的重要内容,以促进贸易发展和保障全球消费安全。在此,上述识别危害和确定危害程度都已经在国际层面达成共识。也因此,包括风险评估、风险管理和风险交流在内的风险分析框架成为各国治理食品安全的基本原则指导和制度安排。

即便如此,各国饮食习惯的差异,尤其是消费量的差异会导致“吃多少有毒”是一个国别判断,这意味着在进行风险评估时,需要考虑中国乃至地方消费的特点,来确认危害物质的含量及其危害情况。一个典型的案例便是针对进口无食品安全国家标准的墨西哥龙舌兰酒,通过个案的风险评估确认了该酒即便甲醛超过我国食品安全安全标准,但结合我国饮用龙舌兰的消费方式,尤其是饮用有限的情况下不存在安全问题,进而以“进口尚无食品安全国家标准公告”形式允许了该产品的进口。

在这个方面,《食品安全法》确立的一般原则性规定便是:进口尚无食品安全国家标准的食品,由境外出口商、境外生产企业或者其委托的进口商向国务院卫生行政部门提交所执行的相关国家(地区)标准或者国际标准。国务院卫生行政部门对相关标准进行审查,认为符合食品安全要求的,决定暂予适用,并及时制定相应的食品安全国家标准。

呼唤公众认知理性,也兼顾公众感知情绪

一如我国食品监督抽检数据及其分析所表明的,即便我国食品安全问题还不少啊,但总体是稳中向好。例如,对于“我国食品安全标准比国际标准差很远”的质问,一方面,无论是标准数量还是涵盖内容,我国食品安全标准都比国际食品法典标准更为充实,另一方面,在一些具体的标准设定案例中,也会基于我国的国情从严制定相应的标准,例如,禁止使用过氧化苯甲酰来避免馒头通过“增白”来欺诈消费者,又或者是禁止莱克多巴胺来防控使用“瘦肉精”和确保肉类消费安全。

比较而言,对于消费者依旧感知的“中国的食品不安全”,这是目前食品安全风险管理中尚存的挑战,即需要尽量缩减弥合实际的风险、估计的风险和认知的风险这三者之间的差异,这包括通过科学评估来定性和定量实际风险,进而强化管理,也包括通过风险交流来改进公众在风险认识和感知中的科学性。但是,需要指出的是,无论是政策、法律制定还是食品安全标准制定,都需要考虑公众的感知来提高决策结果的社会可接受度。

同样的,科学为确认食品安全以及相应的管理方式提供了确定性,但承认不确定性也是科学监管食品安全的应有之意,尤其是,从信息披露的角度来说,适当承认不确定性会增加信息的可信性。